防火設備定期検査

◎ 防火設備定期検査とは

平成28年6月に改正施行された建築基準法に基づき、国及び特定行政庁が指定する防火設備の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、建築基準法第12条第3項の規定により、定期的に検査資格者にその対象防火設備の閉鎖又は作動について検査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。

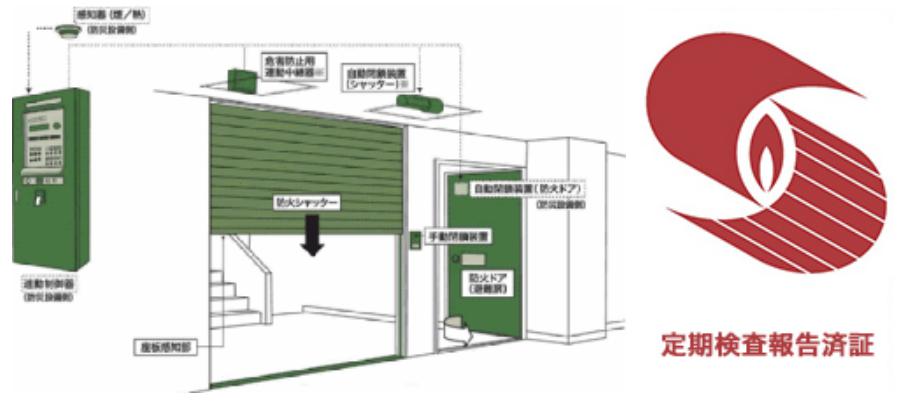

◎ 防火設備定期検査の対象設備

防火設備定期検査の対象は、火災時に煙や熱を感知して閉鎖又は作動する防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)です。

※常時閉鎖式の防火設備や防火ダンパーは防火設備定期検査の対象外です。

建築設備定期検査

◎ 建築設備の定期検査とは

建築基準法に基づいた制度で、建物や昇降機等をいつまでも安全に使用するために、多くの人が利用する建築物の設備や昇降機・遊戯施設を対象に、専門的な知識をもった検査者により定期的な検査(設備・昇降機は年1回、遊戯施設は半年に1回)を実施し、その結果を所轄特定行政庁に報告するように義務づけたものです。

建築基準法第12条3項に「特定建築設備等」の定期検査について記載がありますが、これは昇降機と昇降機以外の建築設備について定められている部分で、細かな内容は書かれておりません。

昇降機以外の建築設備は大きく分けて4種類あります。

- 換気設備

- 排煙設備

- 非常用照明

- 給水設備及び排水設備

建築設備の定期検査対象につきまして、各地の特定行政庁によって内容が大きく異なる場合があります。また、対象となる建物、報告義務の範囲も異なります。

◎ 報告時期

建築基準法施行規則の中におおむね6月から1年までと記載がありますので、毎年の報告が必要な特定行政庁がほとんどです。

特殊建築物定期調査

◎ 特定建築物調査とは

建築基準法12条によって定められている定期報告の義務を根拠とする調査です。特定建築物として指定された公共性の高い建築物は、利用者の安全の為にも建築物全体が常に適法状態にあることを定期的に報告する義務があり、そのために制度化されたものが特定建築物調査です。

◎ 特定建築物調査の対象となる条件

劇場、映画館、旅館、ホテル、百貨店、マーケット、病院、学校、博物館、美術館、下宿、共同住宅などの建築物において、政令と特定行政庁が定めた規模や階数の条件を満たす場合、その建築物は特定建築物となり、建築物調査・防火設備検査・建築設備検査の定期報告対象となります。

◎ 特定建築物調査の報告時期

3年ごと(毎年必要な建物もあります。)

◎ 特定建築物調査の内容

- 敷地・地盤

地盤や敷地に加えて、塀や擁壁の状態を目視を中心に調査します。ひび割れや陥没などの損傷具合、排水が正しく行われているかや、建築基準法施行令によって定められている敷地内の通路が適法状態にあるかもチェックします。 - 建築物の外部

基礎や外壁の状態を目視を中心に(必要に応じてテストハンマー等も用いて)調査します。基礎や外壁にひび割れ・沈下等の問題がないかに加えて、広告板や室外機などの設置状態もチェックして事故が起きないようにします。

*平成20年の建築基準法改正以降、外壁調査が強化され、打診・赤外線カメラ等による目視よりも詳細な調査が必要となりました。 - 屋上・屋根

屋上や屋根部分を目視中心に(必要に応じてテストハンマー等も用いて)調査します。屋根や屋上そのものの損傷を調査するとともに、パラペットや笠木、ドレーンを含む排水周りの状態も調査します。 - 建築物の内部

建築物の内部が、建築基準法にそっているかを目視と建築図面両方から調査する内容が中心となります。防火区画や壁、床、天井などの状態の調査に加えて、火災の際でも耐火性能が確保されているかなどが重要になります。(防火設備に関しては2016年6月から施行された建築基準法の改正により建築防火設備検査が追加され、より調査内容の充実がなされました。)また2014年に施行の建築基準法改正で追加された「特定天井」についても調査対象となります。 - 避難施設

廊下・通路・出入り口・バルコニー・階段等や排煙設備など、火災の際の避難に重要な点が建築基準法に適合しているかを、目視と建築図面両方から調査します。 - その他

避雷設備や煙突など、目視によって調査する場合があります。